中国劳工受害者首次状告日本政府案在大阪法院首次开庭

10月30日晚上大阪劳动会馆举行了报告集会

二战期间被绑架的中国劳工受害者首次状告日本政府,要求日本国家和日本政府谢罪、赔偿案,10月30日上午10点至11点在大阪地方法院大法庭202号第一次开庭。

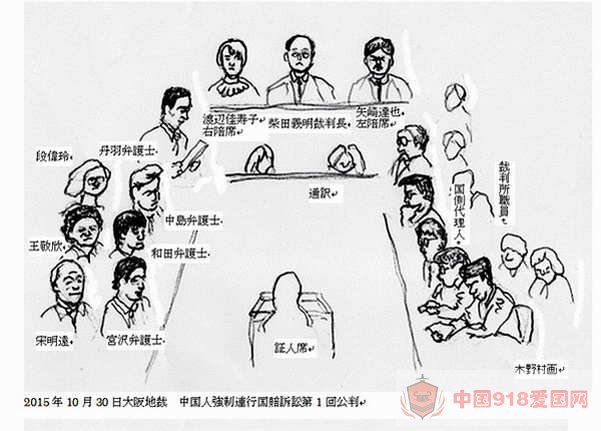

中国劳工受害者遗属宋明远、王敬欣、段伟玲3位原告在法庭上做了陈述,丹羽雅雄、中岛光孝、和田义之、宫泽孝儿宣读诉讼状,原告入庭前在大阪地方法院门前游行。有75名位各界人士参加旁听,被告方有5个人出庭。当天晚上于大阪劳动会馆举行了报告集会,参加的人员70余名。

二战时被绑架到日本并被迫劳动的中国前劳工及遗属在二战期间被从中国强掳到日本,并被迫在秋田县的花冈矿山和大阪的造船厂、港口码头从事强制劳动,因此要求日本政府支付人均550万日元(约合人民币28万)的损害赔偿并道歉。

起诉书称,原告是1940~1945年从中国华北地区被强掳至日本的2名中国劳工以及11名遗属。除了起诉日本政府对中国劳工疏于保护而导致出现严酷的劳 动环境,并给劳工造成了显著的肉体和精神痛苦之外,原告方还以“中国劳工实际上是俘虏”为由,认为日本政府违反了有关俘虏的国际公约,因此负有责任。

1945年6月30日,700多名被强掳到花冈的中国劳工因不堪忍受非人待遇而发起暴动,遭到日方残酷镇压,3天内共有130多名劳工被拷打折磨致死。据 统计,从1944年8月至1945年11月,在为鹿岛组(现日本鹿岛建设公司的前身)从事河道改造工程的986名中国劳工中,包括“花冈事件”死难者在 内,共有400多人死亡。

2000年11月,在经过5年多漫长的艰苦诉讼后,“花冈事件”中国劳工幸存者及死难者家属与被告日本鹿岛建设公司达成和解。鹿岛公司向中国劳工谢罪并赔偿5亿日元,但日本政府至今仍拒绝道歉和赔偿。

日本画家木野村的速写

原告陈述书:

王敬欣(王敏之女)陈诉书

我是被强掳到日本花冈的劳工王敏的女儿,一九八七年以前只知道父亲去过日本,但由于父母不愿意提起这段伤心的往事,所以具体情况一无所知,

一九八七年九月父母会见第一批拉到花冈的大队长耿谆以后,才开始告诉我们这些事实真相和家庭遭遇,并表达了追究加害起业和日本政府的决心,我也下定了决心一定帮助父亲实现其愿望。

我父亲一九三九年加入中国共产党,一九四四年四月执行任务时被日本的特务机关逮捕,押送到无极县城日本宪兵队,虽经多次审讯遭受多种酷刑。

父亲被捕的第九天被押送到由日本兵看守的石门市俘虏收容所,在木笼子关了几天后,关进多人住的房间,受到非人待遇。一九四四年五月初的一天,经日本兵训话后父亲与100多名战捕,由日本人看押下押到北平西苑一四一七宪兵苏生队,这里的情况和石门收容所没两样。一九四四年八月,包括父亲在内的300人乘坐火车被押到青岛,第二天被押到码头,驱赶上装满矿石的“信浓丸号”货轮,挤在最低层,闷的透不过气来,3个人被活活闷死,被扔进大海,经七个昼夜到达日本下关,而后被武装警察押上火车送到花冈,在花冈不堪忍受繁重的体力劳动和残酷的孽待,及非人的待遇,为了生存而奋起反抗。又遭到日本军警和群众及2万余人的凶残镇压。起义后的三四天中被打死和刑讯等达100人以上,被强掳到花冈中国劳工不足1000人一年间就有419人惨死在日本。

父亲被捕后家中得不到任何消息,母亲变卖了结婚时的嫁妆和赖以生存的5亩土地,在亲友的帮助下到处寻找,好不容易找到石门俘虏收容所也没查到父亲的姓名,母亲擦干眼泪一边投入抗日工作一边艰难的抚养着两人未成年的幼子,两个哥为父亲穿上了孝衣,只至父亲归国回家时。

父亲回国后,虽然长期在部队工作,但因被掳到日本的历史事实不清,而影响提拔使用,还影响到子女的参军和工作。

父亲生前是花冈受难者联谊会会长,他同其他幸存者及遗属经多年奋斗与加害企业鹿岛建设达成和解,但抢掳劳工日本政府是政策制定者是主谋,是加害的主体。向日本政府讨回公道是全体花冈劳工的意愿,是父亲的遗志。为实现劳工的愿望和父亲的遗志,我们曾多次向日本政府交涉,递交了由百万人签名的公开信,但日本政府一直不理不睬,为维护正义讨回公道,我们只好提起诉讼,强列要求日本政府正视历史,赔礼道歉,给予经济补偿。

王敬欣

2015年10月30日

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宋明远(宋金德之子)陈诉书

我是宋明远。

我父亲宋金德1945年阴历1月23日被便衣的汉奸带走后被日本人捕获抓到日本花冈做劳工。

当时我家有5口人:奶奶、父亲、母亲、姐姐还有哥哥。

奶奶正在吃饭,有两个汉奸到我家,他们对我母亲说就是去东北干活,就这样他们把我父亲带走了,我奶奶和母亲在后面哭着喊着,没办法他们走的快。当我哥回来以后才知道是让宪兵队的给抓走了,就赶快四处借钱,托人去找,钱也花了,人还是没找回来。

没办法就在家等啊等,等来的是个坏消息。当时有个和我父亲一块被抓到日本的亲戚,当时他才17岁,他回到家以后说我父亲死在日本啦!

全家人听说以后,就像天塌了一样。没办法就这样借钱买了口棺材刻上我父亲的名字埋了,当时我哥哥才12岁姐姐15岁。

我是阴历3月初1出生的,从来没有见过我父亲本人,连一张照片也没有。

那时候家里连吃水都很困难,我很小;村里只有一口大井,井口有2米多宽,中间有个十字梁,小孩根本就打不出来。那时候家里有12亩地,还得靠我舅来帮忙种,每年收的粮食只够半年吃的,没办法我母亲抱着我领着哥哥到处要饭,我们母子忍饥挨饿才熬了过来,从此我母亲就病倒了,母亲64岁就去世了。那时候我母亲抱着我要饭的时候,人家都对我母亲说:你们母子要饭多难啊,把孩子送人吧。我母亲说我从小就没见过父亲,就算再难也要把我养大成人,就算饿死也要死在一块。

我是一个一辈子没见过父亲的人,更没有得到过一点点父爱,我受尽了千辛万苦才熬了过来。我上半生所受的苦难,所经历的血泪史都是日本政府和他们的军国主义(日本侵略中国)所造成的。他们所犯下的滔天罪行不可饶恕。我们一定要清算。

宋明远

2015年10月30日

---------------------------------------------------------------------------------------------------

段偉玲(段新立之女)陈诉书

我叫段伟玲,是中国劳工段新立之女。 我出生在1962年。

当我5岁记事时,我们家门口每天都张贴很多大字报,(就是报纸上面写着,叛徒、特务、老实交代)。很多人常到我们家里来,他们用手指点着我爸爸:你这叛徒、特务,要老实交代你的问题。每次我都害怕的钻到妈妈的衣服里面躲藏。

后来上学后,小朋友都不跟我玩,用吐沫吐我,说我是叛徒、坏蛋的女儿。我每次放学都哭着回家告诉爸爸;

爸爸谈到他亲身经历:“孩子,父亲不是什么叛徒,也更不是特务,是我18岁那年,也就是1944年夏天, 参加了抗日游击队。被敌军(日本軍)抓住50多人。1944年8月15日前后,哪天记不清了, 200多人押到一个叫「新华院」的集中营。停了一个星期,又到青岛, 让他们上船。上船后把他们关进闷热不透气的最底舱内,看到船舱里全是矿石,他们几百人都坐在矿石上,没有干粮吃也没有水喝。体弱的劳工病倒或死亡后,日本兵就把死尸扔进茫茫大海。,船走了七天七夜到日本一个港口下船,下船后脱光衣服、消毒、身上抹了白色药水,又坐电车到大阪。

到大阪后让我爸爸他们到码头卸粮食,装火车;有几天从船上卸铁块,一块有30多斤,一人每天都要卸3吨多,如果累了停一下,日本监工就用木刀打。在那里干的是牛马的活,吃的是牛马不如的饭,整日忍饥挨饿、挨打受气。有一次,我爸爸干活推轱辘车运东西,由于下坡留不住,一下碰在一个柱子上,车翻了东西掉了下来,日本监工走向我爸爸跟前,举起木刀就打,而后用脚踹,把我爸爸痛打了一顿,打的我爸爸鼻青脸肿站立不起。在那里干活,因劳累病死的、饿死的、被他们折磨死的,都被他们全部烧掉。

爸爸说:这段历史我们要铭记,早晚我们要让日本政府、企业向我们谢罪,为死难者修纪念碑,赔偿我们的一切经济损失。

尽管我知道了这些历史,可我们却逃脱不出现实的魔杖。这段历史,是因为我爸爸强掳到日本而给我们带来的深重的灾难和伤害。

1975年我哥哥18岁应征入伍,山东青岛海军直接挑选我哥哥入伍,体检等检查全部过关,但政审时,又说我爸爸历史不清被淘汰。

到了1976年,洛阳52军在我们这里征女兵,我又应征报名,最后和哥哥当年一样,因爸爸的历史问题,被淘汰。

我爸爸平反后参加了工作,1985年退休。2011年5月10日病故。

做为受害者的后代,我们是永远不会忘记这段历史。现在起诉,强烈要求,日本政府向受害者及其家属谢罪。

大阪川口劳工段新立女儿 段伟玲

2015年10月30日